Rechtspopulismus ist in der heutigen Zeit leider allgegenwärtig und berührt uns alle – sei es im direkten Gespräch, in den sozialen Medien oder sogar in alltäglichen Begegnungen. Doch was bedeutet das konkret? Wie äußert sich dieser gefährliche Strom und vor allem: Was kannst Du als Einzelner tun, um ihm entgegenzuwirken?

In diesem Artikel nehme ich Dich mit auf eine Reise durch die verschiedenen Facetten des Rechtspopulismus und zeige Dir praxisnahe Ansätze, um selbst aktiv zu werden.

Zusammenfassung:

- Rechtspopulismus erkennen: Erkenne die typischen Merkmale wie Vereinfachung komplexer Themen, Fremdenfeindlichkeit und übersteigerten Nationalismus.

- Gesellschaftliche Gefahren: Verstehe, dass rechtspopulistische Strömungen den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Demokratie und den Rechtsstaat gefährden.

- Konstruktiver Dialog: Reagiere auf rechtspopulistische Aussagen sachlich, stelle Fragen und biete alternative Perspektiven an.

- Rhetorische Strategien: Nutze Techniken wie Ich-Botschaften, aktives Zuhören und den Einsatz von Fakten sowie Metaphern, um in Diskussionen zu überzeugen.

- Aktives Engagement: Setze digitale Mittel ein, zeige Zivilcourage im Alltag und bilde Gemeinschaften, um gemeinsam gegen Rechtspopulismus vorzugehen.

Wie sich Rechtspopulismus äußert

Rechtspopulismus ist mehr als nur ein politischer Begriff – er ist ein Sammelbegriff für eine Ideologie, die auf Ausgrenzung, Angst und Vereinfachung basiert. Du erkennst ihn oft an ein paar charakteristischen Merkmalen:

- Vereinfachung komplexer Themen: Rechtspopulisten reduzieren komplexe gesellschaftliche Probleme auf einfache, oft populistische Parolen. Anstatt differenzierte Diskussionen zu führen, präsentieren sie eine Welt in Schwarz und Weiß.

- Fremdenfeindlichkeit und Rassismus: Häufig spielt die Angst vor dem Fremden eine zentrale Rolle. Sie schüren Misstrauen gegenüber bestimmten Gruppen und versuchen, Schuldige für gesellschaftliche Probleme zu benennen.

- Nationalismus und Identität: Es wird viel Wert auf nationale Identität gelegt. Dabei werden kulturelle Unterschiede betont und ein idealisiertes Bild der eigenen Nation propagiert.

- Anti-Establishment-Rhetorik: Rechtspopulisten stellen sich oft als Außenseiter dar, die gegen ein angeblich korrupte und elitistische Gesellschaft kämpfen.

Du erkennst diese Muster vielleicht in politischen Reden, in Social Media Posts oder sogar in Gesprächen in Deinem Freundeskreis. Es ist wichtig, diese Merkmale zu kennen, um sie gezielt ansprechen zu können.

Warum Rechtspopulismus für die Gesellschaft gefährlich ist

Rechtspopulismus mag auf den ersten Blick wie eine einfache Lösung für komplizierte Probleme erscheinen. Doch diese Vereinfachung hat ihren Preis:

- Spaltung der Gesellschaft: Anstatt Brücken zu bauen, trennt rechtspopulistische Rhetorik. Sie schürt Misstrauen und fördert die Isolation bestimmter Gruppen. Wenn Du siehst, wie „Wir gegen die“ mentalität wächst, wird klar: Hier entsteht ein gefährlicher Keil in der Gesellschaft.

- Gefährdung von Demokratie und Rechtsstaat: Rechtspopulistische Parteien oder Bewegungen neigen dazu, demokratische Institutionen zu untergraben. Indem sie Hass und Intoleranz verbreiten, schwächen sie die demokratischen Grundlagen.

- Verlust von Differenzierung: Komplexe gesellschaftliche Probleme erfordern differenzierte Lösungen. Wer sich aber auf einfache Slogans und Schuldzuweisungen verlässt, verpasst die Chance, gemeinsam nachhaltige und gerechte Lösungen zu finden.

- Gefährdung des sozialen Friedens: Wenn Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, kann das in Gewalt und Extremismus umschlagen. Rechtspopulismus schafft ein Klima, in dem extremistisches Gedankengut leicht Wurzeln schlagen kann.

Die Gefahren des Rechtspopulismus sind real und betreffen uns alle. Es ist wie ein Virus, der sich durch die Gesellschaft frisst und am Ende die soziale und politische Stabilität bedroht.

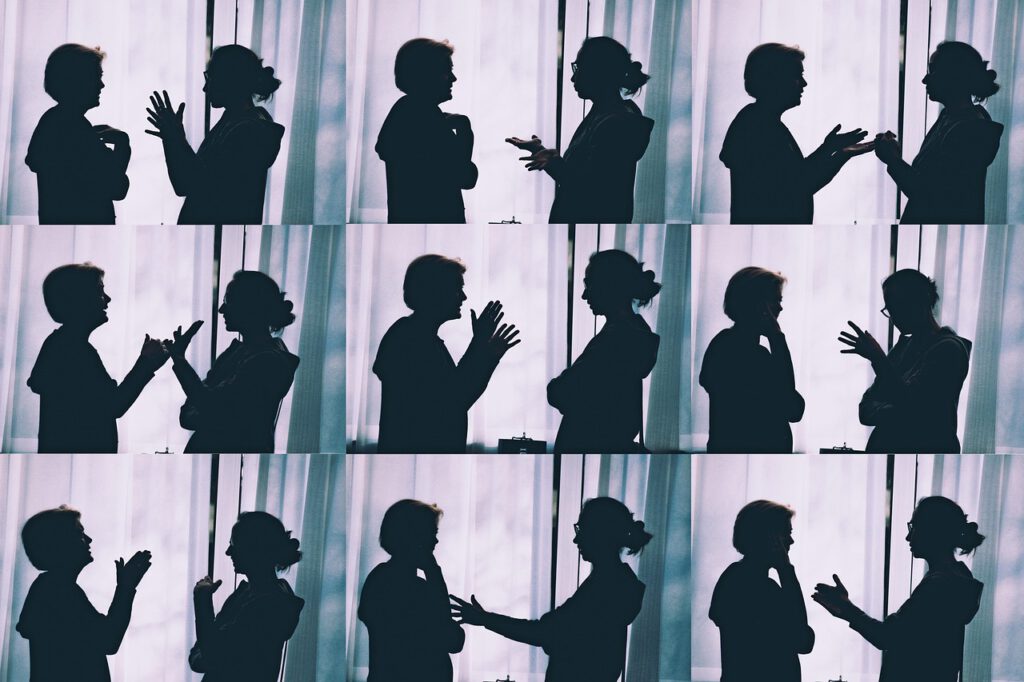

Wie Du auf rechtspopulistische Aussagen reagierst

Wenn Du im Alltag mit rechtspopulistischen Aussagen konfrontiert wirst, kann das sehr belastend sein. Aber hier gilt: Schweigen ist keine Option. Es gibt verschiedene Strategien, wie Du reagieren kannst:

- Bleibe ruhig und sachlich: Emotionen sind verständlich, aber sie können die Diskussion oft entgleisen lassen. Versuche, Deine Argumente klar und verständlich zu formulieren.

- Frage nach: Oft steckt hinter pauschalen Aussagen Unsicherheit oder Vorurteilen. Stelle gezielte Fragen wie: „Warum denkst Du das?“ oder „Hast Du konkrete Beispiele, die das belegen?“ Das kann helfen, Denkmuster aufzubrechen.

- Biete alternative Perspektiven an: Erzähle von eigenen Erfahrungen oder von anderen Sichtweisen. Es hilft, aufzuzeigen, dass die Realität vielfältig und nicht nur schwarz-weiß ist.

- Grenze Dich ab: Wenn ein Gespräch zu hitzig wird oder in persönliche Angriffe umschlägt, ist es vollkommen in Ordnung, das Gespräch zu beenden. Deine eigene mentale Gesundheit hat Priorität.

Es ist nicht immer einfach, der Verführung der Vereinfachung zu entkommen. Aber mit einem kühlen Kopf und einer offenen Haltung kannst Du oft schon viel bewirken.

Wann Diskussionen sinnvoll sind – und wann nicht

Nicht jede Diskussion führt zu einem positiven Ergebnis. Hier ein paar Überlegungen, wann Du Dich in eine Diskussion mit Rechtspopulisten stürzen solltest und wann es besser ist, einen Gang zurückzuschalten:

- Sinnvoll, wenn:

- Bereits ein Dialog auf Augenhöhe besteht: Wenn die andere Person offen für Argumente ist und bereit ist zuzuhören, kann ein Gespräch sehr produktiv sein.

- Es Raum für gegenseitigen Respekt gibt: Bei einem respektvollen Austausch kann man gemeinsam Missverständnisse aus dem Weg räumen.

- Du den Zeitpunkt gut einschätzen kannst: In ruhigen Momenten, in denen beide Parteien nicht emotional aufgeladen sind, bietet sich eine Diskussion an.

- Nicht sinnvoll, wenn:

- Die Gesprächspartner festgefahrene Meinungen haben: Wenn jemand bereits in einem ideologischen Korsett gefangen ist, wird er selten für neue Argumente offen sein.

- Das Gespräch in aggressive oder beleidigende Töne abdriftet: Wenn die Diskussion zum persönlichen Angriff wird, bringt sie niemandem etwas.

- Du emotional ausgelaugt bist: Es ist wichtig, auf sich selbst zu achten. Manchmal ist es besser, das Gespräch zu vertagen oder ganz abzubrechen.

Denk immer daran: Nicht jede Diskussion muss gewonnen werden. Manchmal ist es klüger, Energie in andere konstruktive Maßnahmen zu investieren.

Wichtige rhetorische Techniken & Strategien für Diskussionen

Rhetorik kann ein mächtiges Werkzeug sein, wenn es darum geht, komplexe Themen verständlich und ansprechend zu kommunizieren. Hier sind einige Techniken, die Dir helfen können:

- Die „Ich-Botschaft“: Statt mit Vorwürfen zu beginnen, sag lieber: „Ich sehe das so…“ Das öffnet den Raum für einen respektvollen Austausch.

- Aktives Zuhören: Wiederhole in Deinen eigenen Worten, was Dein Gegenüber gesagt hat. Das zeigt, dass Du zuhörst und Verständnis hast.

- Metaphern und Analogien: Komplexe Themen können oft besser erklärt werden, wenn man sie mit alltäglichen Erfahrungen vergleicht. So wird das Argument greifbarer.

- Die Frage-Technik: Stelle gezielte Fragen, die Dein Gegenüber dazu bringen, seine eigenen Argumente zu reflektieren. Ein einfaches „Warum denkst Du das?“ kann Wunder wirken.

- Fakten und Zahlen: Untermauere Deine Aussagen mit konkreten Daten. Das erschwert es, Deine Argumente als reine Meinung abzutun.

Diese Techniken sind wie Werkzeuge in Deinem rhetorischen Werkzeugkasten. Je mehr Du sie übst, desto sicherer wirst Du in hitzigen Diskussionen.

Schlagfertig kontern: Wie Du auf rechtspopulistische Aussagen reagieren kannst

Schlagfertigkeit ist eine Kunst, die Du mit der Zeit erlernen kannst – und sie kann Dir in hitzigen Diskussionen sehr helfen. Hier ein paar Tipps, wie Du schlagfertig und gleichzeitig respektvoll antwortest:

- Kurz und prägnant: Lange Ausführungen können Deine Argumente verwässern. Fasse Dich kurz und auf den Punkt.

- Humor als Waffe: Ein gut platzierter, humorvoller Kommentar kann oft Spannungen abbauen und zeigt, dass Du die Situation locker siehst.

- Spiegle die Aussagen: Wiederhole die Aussage Deines Gegenübers in leicht überzogener Form, um die Absurdität aufzuzeigen. Zum Beispiel: „Ach so, Du findest also, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft weniger wert sind?“ – Das lenkt die Aufmerksamkeit auf die Unlogik der Aussage.

- Faktenbasierte Argumente: Lass Dich nicht von emotionalen Ausbrüchen mitreißen. Kontere mit belegbaren Fakten und Daten.

- Selbstbewusstes Auftreten: Stehe zu Deinen Argumenten und sei Dir sicher, dass Du richtig liegst. Diese innere Überzeugung wird in Deiner Stimme mitschwingen und den Gesprächspartner oft aus der Fassung bringen.

Mit diesen Strategien bist Du bestens gewappnet, wenn Dir jemand mit rechtspopulistischen Parolen begegnet. Es geht nicht darum, den anderen bloßzustellen, sondern gemeinsam für mehr Respekt und Verständnis zu sorgen.

Digital gegenhalten: Wie Du in sozialen Medien reagieren kannst

Soziale Medien sind ein fruchtbarer Boden für rechtspopulistische Inhalte. Aber auch hier hast Du die Möglichkeit, aktiv zu werden und ein Gegengewicht zu schaffen:

- Informiere Dich und andere: Teile verlässliche Informationen und Fakten. Oft beruhen viele Hassbotschaften auf falschen oder verzerrten Informationen.

- Vermeide Shitstorms: Es kann verlockend sein, direkt in hitzige Diskussionen einzusteigen. Doch manchmal ist es besser, einen kühlen Kopf zu bewahren und sachliche Beiträge zu verfassen.

- Nutze Hashtags und Gruppen: Verbünde Dich mit anderen, die gegen Rechtspopulismus kämpfen. Gemeinsam könnt Ihr Eure Reichweite erhöhen und mehr Menschen erreichen.

- Melde Hass-Kommentare: Viele soziale Netzwerke bieten die Möglichkeit, beleidigende Inhalte zu melden. Zögere nicht, diese Tools zu nutzen.

- Sei ein Vorbild: Zeige durch Dein eigenes Online-Verhalten, wie ein respektvoller und sachlicher Umgangston aussehen kann. Deine positiven Kommentare können andere inspirieren.

Die digitale Welt kann ein starker Verbündeter sein – wenn Du sie bewusst und überlegt einsetzt.

Zivilcourage im Alltag: Wie auch Du in der Öffentlichkeit einschreiten kannst

Zivilcourage zu zeigen, bedeutet oft, den Mut zu haben, auch in unangenehmen Situationen aufzustehen und einzuschreiten. Hier ein paar praktische Tipps, wie Du im Alltag aktiv werden kannst:

- Erkenne Deine Macht: Auch wenn Du denkst, dass Deine Stimme klein und unbedeutend ist – oft reicht es, um andere zu inspirieren und ein Zeichen zu setzen.

- Vorbereitung ist alles: Überlege Dir im Vorfeld, wie Du in bestimmten Situationen reagieren könntest. Das gibt Dir im Ernstfall Sicherheit.

- Gemeinsam stark: Schließe Dich mit anderen zusammen. Eine Gruppe hat mehr Gewicht als eine Einzelperson und signalisiert dem Gegenüber, dass sich niemand einschüchtern lassen muss.

- Diskretes Einschreiten: Nicht jeder Zwischenfall erfordert ein lautes Eingreifen. Manchmal reicht es, dezent und bestimmt zu handeln oder Hilfe zu holen.

- Selbstschutz nicht vergessen: Zivilcourage bedeutet nicht, sich selbst in Gefahr zu bringen. Achte immer darauf, dass Du und andere nicht in gefährliche Situationen geraten.

Stell Dir vor, Du bist wie ein Feuerwehrmann im Alltag – auch wenn der Brand klein ist, sorgst Du dafür, dass er nicht außer Kontrolle gerät. Jeder kleine Einsatz zählt.

Rechtspopulismus ist kein Phänomen, das man mit einem einzigen Schlag bekämpfen kann. Es erfordert ein kontinuierliches Engagement, Bildung und den Mut, auch in schwierigen Situationen für das Richtige einzustehen. Hier noch einmal zusammengefasst, wie Du im Alltag aktiv werden kannst:

- Informieren und aufklären: Wissen ist Macht! Je mehr Du über die Mechanismen und Gefahren des Rechtspopulismus weißt, desto besser kannst Du ihn entlarven und bekämpfen.

- Rhetorik und Schlagfertigkeit: Mit den richtigen Worten und Techniken kannst Du selbst in hitzigen Diskussionen die Oberhand behalten.

- Digitale Präsenz: Nutze die Macht der sozialen Medien, um positive und sachliche Inhalte zu verbreiten und Falschinformationen entgegenzuwirken.

- Gemeinschaftliches Handeln: Niemand muss den Kampf allein kämpfen. Finde Gleichgesinnte und bilde Netzwerke, die sich für Toleranz und Vielfalt einsetzen.

- Zivilcourage im Alltag: Jede Situation, in der Du für Gerechtigkeit und Respekt einstehst, zählt. Es braucht den Mut, auch im Alltag kleine Schritte zu gehen, um Großes zu bewirken.

Denke immer daran: Dein Engagement, Deine Stimme und Dein Mut können einen Unterschied machen. Es geht nicht darum, den perfekten Kampf gegen Rechtspopulismus zu führen, sondern jeden Tag ein Stück mehr für eine gerechtere und tolerant lebende Gesellschaft einzustehen.

Fazit

Es ist an der Zeit, nicht nur zuzusehen, sondern aktiv zu werden. Jeder von uns trägt eine Verantwortung in der Gestaltung unserer Gesellschaft. Indem Du Dich informierst, Deine Stimme erhebst und im Alltag immer wieder für Respekt und Toleranz einstehst, kannst Du ein Teil des Wandels sein. Der Kampf gegen Rechtspopulismus mag oft wie ein endloser Marathon erscheinen, doch jeder Schritt, den Du machst, zählt. Sei stolz darauf, dass Du Dich nicht von populistischen Parolen einschüchtern lässt, sondern mit klarem Kopf und Herz für das einstehst, was richtig ist.

Du bist nicht allein auf diesem Weg. In Gesprächen, in den sozialen Medien und auf der Straße gibt es viele Menschen, die ebenfalls für eine offene und demokratische Gesellschaft kämpfen. Zusammen können wir einen starken, unverrückbaren Gegenpol zum Rechtspopulismus bilden. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass Vielfalt, Toleranz und Respekt wieder in den Mittelpunkt rücken.

Wenn Dir dieser Artikel gefallen hat, nimm Dir einen Moment Zeit, die Inhalte in Deinem Bekanntenkreis zu teilen. Denn nur gemeinsam können wir die Wellen der Intoleranz brechen und einen sicheren Hafen der Verständigung schaffen. Jeder von uns hat die Macht, einen Unterschied zu machen – fang heute damit an!

Weiterführende Gedanken:

Manchmal stellt sich die Frage: „Warum eigentlich ich?“ Die Antwort ist einfach: Jeder Mensch ist ein kleines Rädchen im großen Getriebe unserer Gesellschaft. Wenn auch nur ein einzelner Mensch den Mut hat, aufrecht zu stehen und die Stimme der Vernunft zu erheben, kann das eine Kettenreaktion in Gang setzen. Du bist es, der den ersten Schritt machen kann, der die Grundlage für Veränderungen schafft. Und manchmal ist es dieser eine Schritt, der die Geschichte schreibt.