In einer Welt, in der immer wieder rechtspopulistische Aussagen den öffentlichen und privaten Diskurs durchdringen, ist es wichtig zu wissen, wie man angemessen reagiert. Du fragst Dich vielleicht: „Was kann ich tun, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken, ohne dabei in einen verbalen Schlagabtausch zu geraten?“ Genau hier setzt dieser Artikel an. Mit einem fundierten Mix aus emotionaler Anziehungskraft, praktischen Strategien und persönlichen Beispielen erfährst Du, wie Du Deine Haltung klar und konstruktiv vertrittst.

Zusammenfassung

- Klare Haltung zeigen: Setze Deine Werte und Überzeugungen konsequent ein, um rechtspopulistische Aussagen sichtbar zu bekämpfen.

- Strategien im Alltag: Passe Deine Gegenrede an verschiedene Umfelder wie Familie, Freundeskreis und Arbeitsplatz an, um konstruktive Diskussionen zu fördern.

- Ruhiger Widerspruch: Bleibe stets gelassen und nutze Techniken wie Atemübungen und rhetorische Fragen, um Eskalationen zu vermeiden.

- Humor und Ironie gezielt einsetzen: Lockere Diskussionen auf, indem Du humorvolle und ironische Kommentare einsetzt, ohne den Respekt zu verlieren.

- Praktische Beispiele und Reflexion: Lerne aus realen Situationen und persönlichen Erfahrungen, um Deine Kommunikationsstrategien kontinuierlich zu verbessern.

Bedeutung von Gegenrede und ‚Haltung zeigen‚

Es ist essenziell, nicht einfach wegzusehen, wenn rechtspopulistische Aussagen in Deinem Umfeld kursieren. Gerade in Zeiten, in denen die Gesellschaft polarisiert ist, ist es Deine Verantwortung – als Teil einer aufgeklärten Gemeinschaft – klare Worte zu finden.

Warum Gegenrede so wichtig ist

Gegenrede bedeutet nicht, sofort in hitzige Debatten einzusteigen oder zu streiten. Es geht vielmehr darum, Deine Werte und Überzeugungen sichtbar zu machen. Stell Dir vor, Du stehst an der Kippe eines Wasserfalls: Jeder Tropfen zählt, und Deine Stimme kann wie ein Rauschen sein, das andere ermutigt, ebenfalls aufzustehen und Stellung zu beziehen. Indem Du Gegenrede leistest, signalisierst Du, dass Intoleranz und Vorurteile keinen Platz in Deiner Umgebung haben. Dabei ist es wichtig, authentisch zu bleiben – Deine Botschaft wird umso kraftvoller, wenn sie von Herzen kommt und Du dabei Deine eigene Geschichte und Erfahrung einbringst.

Haltung zeigen – aber wie?

Haltung zu zeigen, bedeutet auch, dass Du Dir über Deine eigenen Werte klar wirst. Was ist Dir wichtig? Was möchtest Du in Deiner Welt sehen? Ein Beispiel aus dem Alltag: Stell Dir vor, ein Freund oder eine Freundin äußert eine rechtspopulistische Meinung. Anstatt direkt anzugreifen, kannst Du sagen: „Ich sehe das anders, denn für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch mit Respekt behandelt wird.“ So formulierst Du Deine Haltung und bietest gleichzeitig Raum für ein offenes Gespräch. Es geht darum, Mut zu zeigen und auch in scheinbar unübersichtlichen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren.

Emotionale Anziehungskraft und persönliche Geschichten

Menschen reagieren stärker auf Geschichten als auf trockene Fakten. Erzähle von eigenen Erlebnissen oder von Momenten, in denen Du beobachtet hast, wie Gegenrede positive Veränderungen bewirkte. Vielleicht erinnerst Du Dich an eine Diskussion im Freundeskreis, in der ein kluger Kommentar die Richtung der Debatte grundlegend veränderte. Solche Beispiele schaffen Vertrauen und zeigen, dass auch Du Teil der Lösung sein kannst.

Strategien für Diskussionen im Alltag: Familie, Freundeskreis, Arbeitsplatz

Im Alltag begegnet Dir rechtspopulistisches Gedankengut auf verschiedensten Ebenen. Ob in der Familie, unter Freunden oder am Arbeitsplatz – jede Situation verlangt einen eigenen, durchdachten Ansatz.

Diskussionen in der Familie

Familien sind oft ein Mikrokosmos, in dem Traditionen und Emotionen eng miteinander verwoben sind. Wenn ein Familienmitglied rechtspopulistische Ansichten vertritt, ist es wichtig, respektvoll zu bleiben, aber dennoch konsequent. Frage nach, warum diese Person zu diesen Ansichten gekommen ist. Vielleicht stecken dahinter Ängste, die Du entkräften kannst. Nutze den Dialog, um Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten – zum Beispiel das gemeinsame Interesse an einem sicheren und friedlichen Zusammenleben. Es kann hilfreich sein, Fragen zu stellen wie: „Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, wie es den Betroffenen geht?“ Solche Fragen öffnen den Raum für Reflexion, ohne sofort zu konfrontieren.

Gespräche im Freundeskreis

Unter Freunden ist oft ein lockerer Umgangston üblich. Hier kannst Du auf eine Weise argumentieren, die weniger konfrontativ wirkt und dennoch Deine Überzeugungen transportiert. Beispielsweise könntest Du humorvoll anmerken: „Ich glaube, wir haben uns alle schon mal in einem Paralleluniversum verloren, wo Vorurteile die Regel sind – aber hier in unserer Realität setzen wir auf Vielfalt und Respekt!“ Solche Aussagen lockern die Stimmung auf und zeigen, dass Du die Thematik ernst nimmst, ohne die Atmosphäre zu vergiften. Oft reicht es, wenn Du einfach sagst, dass Du andere Sichtweisen akzeptierst, solange diese nicht andere Menschen herabwürdigen.

Konflikte am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz ist Professionalität gefragt. Hier ist es ratsam, sachlich zu bleiben und die Diskussion auf die Inhalte zu lenken. Falls ein Kollege oder eine Kollegin rechtspopulistische Äußerungen von sich gibt, kannst Du höflich, aber bestimmt sagen: „Ich verstehe, dass Du das so siehst, aber ich finde, wir sollten uns auf unsere gemeinsamen Ziele konzentrieren.“ Auf diese Weise bringst Du Deine Haltung ein, ohne den Arbeitsfluss zu stören. Dabei ist es wichtig, nicht in eine persönliche Ebene abzurutschen, sondern stets die sachliche Diskussion in den Vordergrund zu stellen. Du könntest auch vorschlagen, das Thema in einem Meeting zu besprechen, um so die Perspektiven aller Beteiligten zu hören.

Realitätsnahe Beispiele

Stell Dir vor, Du bist in einem Familienessen und ein Verwandter bringt einen rechtspopulistischen Spruch ein. Anstatt sofort in einen Streit zu verfallen, kannst Du ruhig bleiben und nachfragen: „Was meinst Du damit genau?“ Oft zeigt sich, dass hinter solchen Aussagen Unsicherheiten stecken. In einem anderen Beispiel, bei einem Meeting im Büro, könnte ein Kollege sagen: „Ich glaube, manche Menschen sollten einfach wissen, wo ihr Platz ist.“ Ein sachlicher Hinweis wie: „Ich finde, jeder Mensch bringt einzigartige Fähigkeiten mit, die unser Team bereichern“, kann hier Wunder wirken. Diese realen Szenarien helfen Dir, die Theorie in die Praxis umzusetzen und zeigen, dass konstruktiver Dialog möglich ist, auch wenn die Gemüter kochen.

Widerspruch ohne Eskalation: Wie man ruhig, aber bestimmt bleibt

Einer der größten Herausforderungen ist es, auf provokante und teils beleidigende Aussagen ruhig zu reagieren. Ein hitziges Wortgefecht bringt meist nichts als mehr Unruhe. Stattdessen geht es darum, die Kontrolle über die eigene Emotion zu behalten und den Diskurs auf einer sachlichen Ebene fortzuführen.

Die Kunst des ruhigen Widerspruchs

Ruhig zu bleiben bedeutet nicht, dass Du Deine Meinung zurücknimmst. Es bedeutet vielmehr, dass Du bewusst entscheidest, wie Du auf die Situation reagierst. Stell Dir vor, Du bist ein Fels in der Brandung: Egal wie hoch die Wellen schlagen, Du bleibst standhaft und ruhig. Nutze Atemübungen oder kurze Pausen, um Dir einen Moment der Besinnung zu gönnen. Ein einfacher Trick ist, bevor Du antwortest, tief durchzuatmen und Dir klarzumachen: „Ich bin hier, um zu klären, nicht zu eskalieren.“ Diese kurze Pause kann den Unterschied zwischen einer eskalierenden Situation und einem konstruktiven Gespräch ausmachen.

Rhetorische Fragen als Instrument

Rhetorische Fragen sind ein mächtiges Werkzeug. Statt sofort zu konfrontieren, fragst Du: „Hast Du Dir schon einmal überlegt, was diese Aussage wirklich für die Betroffenen bedeutet?“ Oder: „Wie würden sich die Menschen fühlen, die so etwas hören?“ Solche Fragen regen zum Nachdenken an und können den Diskussionspartner dazu bringen, seine eigenen Worte zu hinterfragen, ohne dass Du direkt angreifst. Diese Methode kann oft Wunder wirken, da sie die Defensive des Gegenübers senkt und den Raum für eine sachliche Auseinandersetzung öffnet.

Körpersprache und Stimme

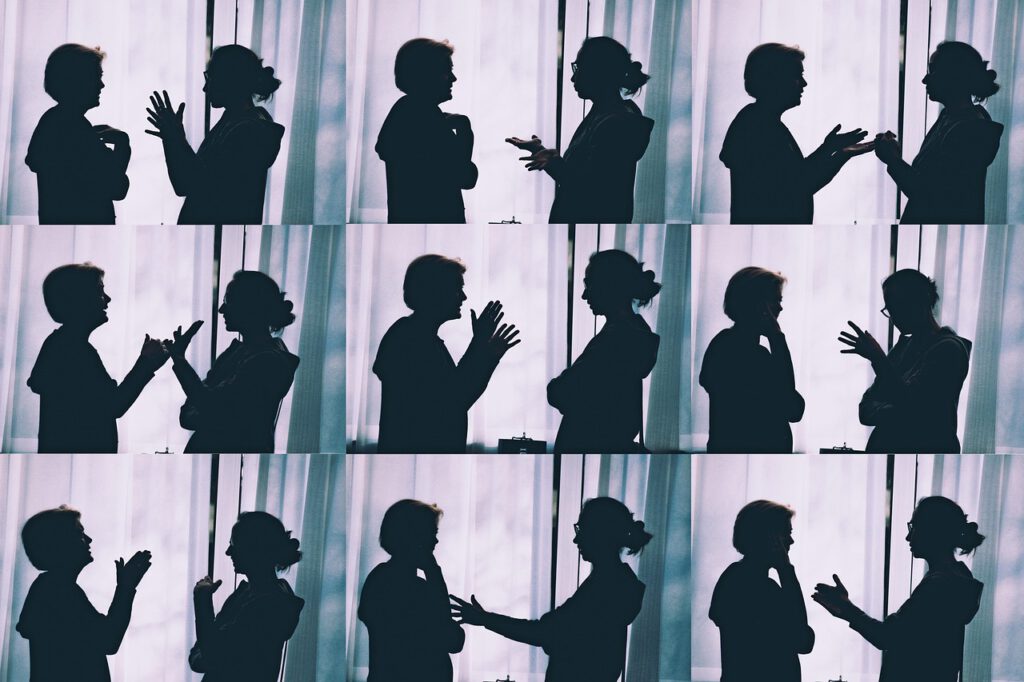

Nicht nur Worte, sondern auch Deine Körpersprache spielt eine entscheidende Rolle. Ein offenes, zugewandtes Auftreten signalisiert, dass Du bereit bist, zuzuhören, auch wenn Deine Meinung feststeht. Vermeide aggressive Gesten und halte Deine Stimme ruhig und bestimmt. Ein fester Blick, aber ohne zu starren, kann dabei helfen, Autorität auszustrahlen, ohne den anderen zu verunsichern. Es ist wie beim Tanzen: Du folgst dem Rhythmus, bleibst aber gleichzeitig in Kontrolle Deiner Bewegungen.

Praktische Techniken zur Deeskalation

Manchmal hilft es, das Gespräch auf eine höhere Ebene zu heben. Ein Beispiel: Wenn sich die Gemüter erhitzen, kannst Du sagen: „Lass uns kurz innehalten und überlegen, was wir wirklich erreichen wollen.“ Indem Du den Fokus auf das gemeinsame Ziel – nämlich ein respektvolles Miteinander – legst, lenkst Du die Diskussion von persönlichen Angriffen weg. Eine andere Technik ist es, aktiv zuzuhören. Wiederhole in Deinen eigenen Worten, was Dein Gegenüber gesagt hat: „Wenn ich Dich richtig verstehe, meinst Du…“ Das zeigt, dass Du respektvoll zuhörst und bereit bist, auf Basis von Verständnis weiterzureden.

Echte Beispiele aus dem Alltag

Stell Dir vor, Du bist auf einer Party und jemand in der Runde äußert abfällige Bemerkungen. Statt sofort zu widersprechen, könntest Du mit ruhiger Stimme fragen: „Was hat Dich dazu bewegt, das zu sagen?“ Oft klärt sich dadurch, dass der Sprecher sich missverstanden fühlt oder persönliche Frustrationen in Worte fasst, die nichts mit der Realität zu tun haben. Auch am Arbeitsplatz hast Du vielleicht erlebt, wie ein Kollege in einem Meeting provokante Bemerkungen machte. Ein besonnenes Nachfragen – „Kannst Du das näher erläutern?“ – kann den Fokus wieder auf die Sachebene lenken.

Rolle von Humor und Ironie in der Argumentation

Humor ist ein unterschätztes, aber unglaublich wirkungsvolles Mittel in hitzigen Diskussionen. Richtig eingesetzt kann er nicht nur die Spannung lösen, sondern auch subtil Deine Haltung unterstreichen. Natürlich muss der Humor immer passend und respektvoll bleiben, denn der schmale Grat zwischen Ironie und Beleidigung ist oft sehr schmal.

Humor als Brücke im Dialog

Humor schafft eine Verbindung zwischen den Gesprächspartnern. Wenn Du in einer Diskussion mit einem rechtspopulistischen Unterton einen humorvollen Kommentar einstreust, kann das die Atmosphäre lockern und die Fronten ein wenig aufweichen. Stell Dir vor, jemand äußert eine pauschale Aussage über eine bestimmte Gruppe. Ein humorvoller, aber scharfsinniger Kommentar wie: „Ach, und ich dachte, die Welt dreht sich nur um Dich!“ kann dem Gegenüber signalisieren, dass Du die Absurdität der Aussage erkannt hast, ohne direkt angreifen zu müssen. Dieser Ansatz erfordert Fingerspitzengefühl, aber wenn es gelingt, kann es das Eis brechen und die Diskussion in eine konstruktivere Richtung lenken.

Ironie als Spiegel der Realität

Ironie funktioniert, indem sie das Offensichtliche überzeichnet und dadurch zum Nachdenken anregt. Wenn Du ironisch reagierst, lenkst Du den Blick auf die Widersprüche in der Aussage Deines Gegenübers. Zum Beispiel: „Wow, das ist ja fast so, als ob wir in einem Paralleluniversum leben, wo Logik und Empathie Urlaub haben.“ Solche Aussagen können helfen, die Absurdität bestimmter Positionen aufzuzeigen, ohne dass Du dabei aggressiv wirken musst. Ironie wirkt wie ein Spiegel, in dem der Redner seine eigenen Widersprüche erkennt – manchmal so subtil, dass es fast schon erhellend ist.

Die Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit

Es ist wichtig, den richtigen Moment für Humor zu erkennen. Nicht jede Situation eignet sich dafür, einen Witz einzustreuen. Wenn die Diskussion zu emotional aufgeladen ist, kann ein unpassender Scherz die Situation eher verschlimmern. Daher gilt es, sensibel zu sein und den Kontext genau zu beobachten. Wenn Du merkst, dass Dein Gegenüber auf eine sachliche Auseinandersetzung eingestellt ist, kannst Du Deinen Humor gezielt dosieren, um die Spannung zu lösen, ohne das Thema zu trivialisieren.

Persönliche Erfahrungen mit humorvollen Gegenreden

Viele, die sich schon einmal in einer Diskussion befanden, in der Vorurteile und pauschale Aussagen die Oberhand gewinnen sollten, berichten, dass ein gut platzierter, humorvoller Kommentar die Situation entschärfen konnte. Ein Freund von mir erinnerte sich an eine Situation, in der er in einem Streitgespräch den Humor nicht verlor. Als ein Teilnehmer behauptete, dass „nur die wirklich Starken es verdienen, erfolgreich zu sein“, entgegnete er schmunzelnd: „Vielleicht sollten wir dann einen Wettbewerb im Muskelspiel veranstalten – ich sehe schon die Werbepausen vor mir!“ Die Zuhörer mussten lachen, und die angespannte Atmosphäre löste sich merklich auf. Solche Anekdoten zeigen, dass Humor ein starkes Mittel ist, um Brücken zu bauen, selbst in scheinbar unüberwindlichen Fronten.

Warum Humor auch Dich weiterbringen kann

Neben der unmittelbaren Wirkung in Diskussionen hat Humor auch langfristige Vorteile. Er hilft Dir, eine resilientere Haltung zu entwickeln und stressige Situationen gelassener anzugehen. Indem Du lernst, auch in schwierigen Gesprächen das Lachen nicht zu verlieren, stärkst Du Deine eigene emotionale Intelligenz. Außerdem signalisiert Humor Offenheit und Kreativität – Eigenschaften, die in jedem Diskurs geschätzt werden. Wenn Du Deine Argumente mit einer Prise Ironie verpackst, bleibst Du nicht nur authentisch, sondern machst auch deutlich, dass Du komplexe Themen aus verschiedenen Perspektiven betrachten kannst.

Fazit: Dein Weg zu einem konstruktiven Diskurs

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es verschiedene Wege gibt, wie Du auf rechtspopulistische Aussagen reagieren kannst – ohne in hitzige Debatten zu verfallen. Es beginnt mit der Bereitschaft, Deine eigene Haltung klar zu definieren und sie in jeder Situation sichtbar zu machen. Ob im privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz, die Schlüsselkomponenten bleiben dieselben: authentische Gegenrede, strategisches Vorgehen in Gesprächen, ruhiger Widerspruch und der gezielte Einsatz von Humor und Ironie.

Indem Du in Gesprächen mit Familie, Freunden und Kollegen respektvoll, aber bestimmt bleibst, schaffst Du ein Klima, in dem intolerante Aussagen nicht unangefochten bleiben. Es ist ein Prozess, der Geduld, Mut und Selbstreflexion erfordert – aber jeder kleine Schritt zählt. So wie ein Regentropfen, der am Ende einen Fluss bildet, kann Deine konsequente Haltung einen bedeutenden Unterschied in Deiner Umgebung bewirken.

Denke daran: Es geht nicht darum, den anderen zu verändern, sondern Deine eigenen Werte sichtbar zu machen und zu zeigen, dass es auch anders geht. Jeder von uns kann ein Fels in der Brandung sein – ruhig, aber unerschütterlich. Deine Stimme hat Macht, und wenn Du sie erhebst, inspirierst Du andere, es Dir gleichzutun.

Vielleicht fragst Du Dich: „Ist das überhaupt möglich, in einer Welt, die immer lauter wird?“ Die Antwort ist ein klares Ja. Es beginnt mit kleinen, mutigen Schritten im Alltag. Jeder konstruktive Dialog, jede Situation, in der Du nicht schweigst, sondern Deine Meinung klar und respektvoll vertrittst, ist ein Beitrag zu einer offeneren und empathischeren Gesellschaft.

Schau Dir auch an, wie Prominente und Aktivisten den Diskurs durch ihre Gegenrede bereichern. Viele haben gezeigt, dass es möglich ist, auch in den schwierigsten Diskussionen einen kühlen Kopf zu bewahren und durchdachte Antworten zu geben. Lass Dich inspirieren und mache den ersten Schritt: Rede, aber höre auch zu. Es geht darum, den anderen zu verstehen und gleichzeitig Deine eigenen Werte nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Strategien, die wir hier besprochen haben, bieten Dir einen praktischen Leitfaden, den Du in verschiedensten Situationen anwenden kannst. Du bist nie allein – überall gibt es Menschen, die ähnlich denken und sich ebenfalls für Toleranz und Respekt einsetzen. Gemeinsam können wir einen Dialog fördern, der Brücken baut statt Mauern.

Abschließend sei gesagt: Dein Engagement zählt. Die Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Aussagen ist kein Kampf gegen Menschen, sondern gegen Ideen, die unsere Gesellschaft spalten. Indem Du Gegenrede leistest, setzt Du ein Zeichen – für Dich, für Deine Mitmenschen und für eine Zukunft, in der Vielfalt und Menschlichkeit an erster Stelle stehen.

Nutze die vorgestellten Techniken, übe Dich in Gelassenheit und erinnere Dich immer daran: Auch in hitzigen Momenten kannst Du ein Leuchtturm der Vernunft sein. Dein Mut und Deine Entschlossenheit, auch in schwierigen Zeiten zu stehen, werden nicht nur Deine unmittelbare Umgebung, sondern langfristig auch den gesellschaftlichen Diskurs positiv beeinflussen.

Praktische Tipps zum Mitnehmen

- Vorbereitung ist alles: Reflektiere Deine eigenen Werte und Argumente, bevor Du in hitzige Diskussionen gerätst. Überlege Dir im Voraus, welche Punkte Dir besonders wichtig sind.

- Aktives Zuhören: Höre aufmerksam zu, was Dein Gegenüber sagt. Oft verbirgt sich hinter provokanten Aussagen ein tiefer liegendes Problem oder eine persönliche Unsicherheit.

- Fragen stellen: Nutze rhetorische Fragen, um Denkanstöße zu geben und den Diskurs in eine konstruktive Richtung zu lenken.

- Humor dosiert einsetzen: Ein gut platzierter, humorvoller Kommentar kann Spannungen abbauen, sollte jedoch immer respektvoll bleiben.

- Geduld und Selbstreflexion: Erinnere Dich daran, dass Veränderung Zeit braucht. Sei geduldig – mit Dir selbst und mit anderen.

Deine Rolle im großen Ganzen

Es ist wichtig zu erkennen, dass jede Diskussion, die Du führst, Teil eines größeren gesellschaftlichen Prozesses ist. Du trägst dazu bei, ein Klima zu schaffen, in dem Vielfalt und Toleranz an erster Stelle stehen. Jeder Dialog, der auf gegenseitigem Respekt basiert, kann dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und eine inklusivere Gesellschaft zu formen.

Betrachte es wie ein Mosaik: Jeder einzelne Stein – also jede noch so kleine, konstruktive Intervention – trägt dazu bei, ein größeres, harmonisches Bild zu formen. Deine Meinung zählt, und wenn Du Dich für Werte wie Menschlichkeit und Respekt einsetzt, sendest Du ein starkes Signal an Dein Umfeld.

Vielleicht erlebst Du Tage, an denen der Diskurs besonders hart ist. Aber gerade dann, wenn es schwerfällt, ist es umso wichtiger, standhaft zu bleiben und sich nicht von negativen Emotionen leiten zu lassen. Versuche, den Blick immer auf das größere Ziel zu richten: Ein respektvoller Umgang miteinander und eine offene, vielfältige Gesellschaft.

Denke auch an die Rolle der Bildung. Informiere Dich selbst, bilde Dich weiter und teile Dein Wissen mit anderen. Je mehr Menschen verstehen, wie Vorurteile entstehen und welche Folgen sie haben, desto eher können wir gemeinsam gegen den rechten Populismus ankämpfen. Es geht darum, die Welt nicht nur für Dich, sondern für uns alle zu einem besseren Ort zu machen.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Artikel haben wir gemeinsam Wege erkundet, wie Du auf rechtspopulistische Aussagen reagieren kannst – sei es durch klare Gegenrede, strategische Alltagsdiskussionen, ruhigen Widerspruch oder den gezielten Einsatz von Humor und Ironie. Jeder dieser Ansätze bietet Dir praktische Werkzeuge, die Du in Deinem täglichen Leben nutzen kannst, um für Toleranz und Respekt einzustehen.

Erinnere Dich daran: Deine Stimme kann den Unterschied machen. Es geht nicht darum, zu kämpfen, sondern darum, Brücken zu bauen und den Diskurs auf eine Weise zu gestalten, die alle Beteiligten weiterbringt. Jeder Dialog, der mit Herz und Verstand geführt wird, ist ein kleiner Sieg gegen die Spaltung und Intoleranz.

Zum Schluss möchte ich Dir mit auf den Weg geben: Lass Dich nicht entmutigen, wenn der Weg manchmal steinig erscheint. Jeder Schritt in Richtung einer offenen, empathischen Gesellschaft ist ein Gewinn. Und wenn Du einmal in die Situation kommst, in der Dir jemand rechtspopulistische Aussagen entgegenbringt, dann erinnere Dich an die Tipps dieses Artikels. Atme tief durch, wähle Deine Worte bedacht und setze ein Zeichen – für Dich und für alle, die an eine bessere Zukunft glauben.

Denn am Ende zählt, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen und an einem Strang ziehen. Deine Haltung, Dein Engagement und Deine Stimme sind unverzichtbar, um die Wogen der Zeit zu glätten und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Bleib mutig, bleib authentisch und vor allem: Bleib Du selbst!

Mit diesen Werkzeugen und Strategien im Gepäck bist Du bestens gewappnet, um in verschiedensten Alltagssituationen standhaft zu bleiben und dem rechtspopulistischen Diskurs konstruktiv entgegenzutreten. Egal, ob bei Familienfesten, in hitzigen Diskussionen mit Freunden oder am Arbeitsplatz – Du hast jetzt das Rüstzeug, um Deine Meinung klar, ruhig und bestimmt zu vertreten.

Nutze die vorgestellten Techniken, probiere sie in kleinen Schritten aus und beobachte, wie sich Deine Gespräche in eine positive Richtung entwickeln. Es mag nicht immer einfach sein, aber jede kleine Geste der Gegenrede trägt dazu bei, das Klima der Toleranz und des Respekts zu stärken. Gemeinsam können wir viel bewegen – beginne noch heute, den Unterschied zu machen!

Mit diesen Worten möchte ich Dich ermutigen, Deine Stimme zu erheben und aktiv an einer offenen und vielfältigen Gesellschaft mitzuwirken. Jeder von uns kann und sollte ein Teil der Lösung sein, indem wir uns für das Richtige einsetzen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Es ist an der Zeit, die Stille zu durchbrechen und mit klarem Kopf, Herz und Humor gegen jede Form von Intoleranz anzutreten.

In diesem Sinne: Geh raus, rede mit Deinen Mitmenschen und zeige, dass Du nicht nur ein stiller Beobachter bist, sondern ein aktiver Gestalter Deiner Umwelt. Deine Worte haben Gewicht – nutze sie, um einen positiven Wandel herbeizuführen. Denn am Ende zählt: Ein Gespräch, das in Respekt und Menschlichkeit geführt wird, ist der erste Schritt zu einer besseren Welt.

Dieser Artikel hat Dir hoffentlich einen klaren Leitfaden an die Hand gegeben, wie Du auf rechtspopulistische Aussagen reagieren kannst – mit Gegenrede, strategischem Handeln und einer Prise Humor. Es liegt an uns, die Zukunft mitzugestalten. Packen wir es gemeinsam an!