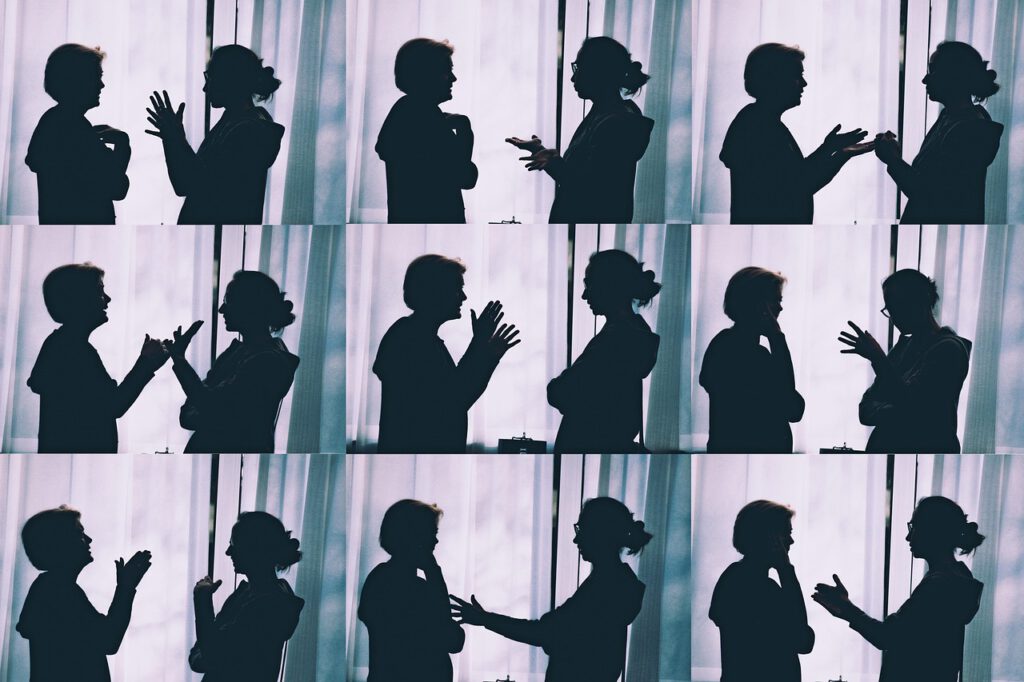

In der heutigen Zeit, in der hitzige Debatten an jeder Ecke lauern, kann es manchmal überwältigend erscheinen, wenn rechtspopulistische Aussagen den Ton angeben. Vielleicht hast Du schon einmal erlebt, wie jemand in der Cafeteria oder am Stammtisch solche Aussagen gemacht hat und Du wusstest nicht, wie Du reagieren sollst. Keine Sorge – in diesem Artikel zeige ich Dir, wie Du schlagfertig kontern und dabei selbstbewusst Deine Meinung vertreten kannst. Dabei erfährst Du nicht nur, welche Strategien wirklich funktionieren, sondern auch, warum manche Diskussionen mehr Energie kosten als sie wert sind.

Zusammenfassung

- Verstehe die psychologischen Mechanismen hinter rechtspopulistischen Argumenten.

- Bleibe ruhig, setze auf Fakten und betone Deine Werte in Diskussionen.

- Nutze Nachfragen, Ironie und Perspektivwechsel, um Stammtischparolen zu entkräften.

- Lerne anhand von praktischen Beispielen, wie Du schlagfertig kontern kannst.

- Erkenne, wann es sinnvoll ist, in eine Diskussion einzutreten – und wann nicht.

Die Psychologie hinter rechtspopulistischen Argumenten verstehen

Hast Du Dich jemals gefragt, warum manche Menschen sich so sehr von rechtspopulistischen Aussagen angezogen fühlen? Es liegt oft daran, dass diese Argumente Emotionen wecken und einfache Lösungen für komplexe Probleme anbieten. Oft sind es Ängste, Unsicherheiten und das Gefühl des „Andersseins“, die im Hintergrund mitspielen. Rechtspopulismus nutzt diese Gefühle und verpackt sie in starke, oft vereinfachte Botschaften.

Stell Dir vor, jemand erzählt Dir eine dramatische Geschichte über den Verlust von Traditionen oder den angeblichen Abbau nationaler Identität. Diese Erzählungen basieren häufig weniger auf Fakten als auf tief sitzenden Emotionen. Psychologisch betrachtet, fühlen sich viele Menschen in solchen Momenten gehört und verstanden – auch wenn die Lösungsvorschläge oft unrealistisch sind.

Indem Du die psychologischen Mechanismen hinter diesen Argumenten verstehst, kannst Du besser einschätzen, wann und wie Du reagieren solltest. Es geht nicht darum, den anderen zu belehren, sondern einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Du kannst so auch vermeiden, in hitzige Debatten zu geraten, die meist im emotionalen Bereich verharren und wenig konstruktiv sind.

Grundprinzipien der Diskussion: Ruhe bewahren, Fakten nutzen, Werte betonen

Du kennst sicherlich das Sprichwort: „Wer in den Wind spricht, der wird auch vom Sturm getroffen.“ Gerade in hitzigen Diskussionen ist es essentiell, ruhig zu bleiben. Es ist völlig normal, wenn die Emotionen hochkochen – aber genau dann liegt Deine Stärke darin, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Ruhe bewahren:

Ein ruhiger Geist ermöglicht es Dir, klar zu denken und Deine Argumente präzise zu formulieren. Hast Du schon einmal gemerkt, dass jemand, der sich übermäßig aufregt, oft den Überblick verliert? Genau hier liegt der erste Schlüssel: Lasse Dich nicht in die emotionale Achterbahn ziehen. Atme tief durch, höre aktiv zu und antworte bedacht.

Fakten nutzen:

Worte können verführerisch sein, doch Fakten sind Dein stärkstes Werkzeug. Wenn jemand eine rechtspopulistische Aussage tätigt, die auf Halbwahrheiten oder verzerrten Informationen basiert, dann hinterfrage diese Behauptungen mit gut recherchierten Fakten. Informiere Dich im Vorfeld, sodass Du in der Diskussion argumentativ untermauert antworten kannst. Zum Beispiel kannst Du statistische Daten, wissenschaftliche Studien oder verlässliche Berichte heranziehen, um Deine Sichtweise zu stützen.

Werte betonen:

Letztlich geht es in vielen Diskussionen auch um grundlegende Werte – etwa Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität. Wenn Du diese Werte in Deiner Argumentation hervorhebst, sprichst Du nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz Deiner Gesprächspartner an. Betone, dass Deine Haltung auf Respekt und Menschlichkeit beruht. Dies schafft eine Verbindung, die über rein politische Debatten hinausgeht und zeigt, dass hinter Deinen Argumenten ein echtes Anliegen steht.

Strategien gegen Stammtischparolen (z. B. Nachfragen, Ironie, Perspektivwechsel)

Stammtischparolen – das sind oft kurze, pointierte Aussagen, die wenig Raum für Diskussion lassen. Doch auch hier gibt es Möglichkeiten, schlagfertig zu kontern. Eine der wirkungsvollsten Strategien ist es, Fragen zu stellen. Statt sofort in die Defensive zu gehen, kannst Du den Gesprächspartner mit offenen Fragen konfrontieren, die zum Nachdenken anregen. So zwingst Du ihn, seine Aussagen zu reflektieren.

Nachfragen:

Fragen wie „Kannst Du das genauer erklären?“ oder „Woher hast Du diese Information?“ öffnen das Gespräch und fordern eine sachliche Auseinandersetzung. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie oft mehr Klarheit schafft und zugleich den Eindruck mildert, als würdest Du den anderen angreifen.

Ironie und Humor:

Ironie kann ein wirksames Mittel sein, solange sie nicht verletzend wirkt. Ein lockerer, humorvoller Kommentar kann die Schärfe der Diskussion abmildern und den Fokus von den emotionalen Inhalten weglenken. Ein Beispiel: Wenn jemand behauptet, dass „alle Zuwanderer kriminell“ seien, könntest Du mit einem leichten Lächeln sagen: „Ach, und wenn alle kriminell wären, müssten wir dann nicht alle eine Verbrechensakte führen?“ Diese Art von Konter regt zum Schmunzeln an und entlarvt zugleich die Simplizität der Aussage.

Perspektivwechsel:

Ein weiterer Ansatz ist, den Blickwinkel zu wechseln. Statt den Angriff direkt zu erwidern, kannst Du versuchen, die Diskussion auf eine breitere Ebene zu heben. Frage zum Beispiel: „Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, wie es Dir gehen würde, wenn jemand Deine Familie oder Deine Freunde pauschal verurteilt?“ Diese Frage öffnet den Raum für Empathie und kann den Gesprächspartner dazu bringen, seine Position zu hinterfragen.

Durch den Einsatz dieser Strategien verwandelst Du eine potenziell eskalierende Situation in eine Möglichkeit, Deine Argumente ruhig und sachlich zu präsentieren. Dabei bleibt es wichtig, authentisch zu bleiben und nicht in übertriebene Polemik abzurutschen.

Beispiele für typische rechtspopulistische Aussagen und mögliche Antworten

Manchmal hilft es, konkrete Beispiele durchzudenken, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Hier sind einige typische rechtspopulistische Aussagen und wie Du darauf reagieren könntest:

Beispiel 1: „Unsere Kultur ist bedroht.“

Antwort:

„Es ist verständlich, dass Dir Traditionen wichtig sind. Aber Kultur lebt von Vielfalt und Austausch – sie entwickelt sich ständig weiter. Wie würdest Du Dich fühlen, wenn Deine Lieblingsbands plötzlich verboten würden?“

Diese Antwort kombiniert Empathie mit einer Gegenfrage, die zum Nachdenken anregt.

Beispiel 2: „Alle Ausländer nehmen uns die Jobs weg.“

Antwort:

„Es gibt Studien, die zeigen, dass Zuwanderung oft auch neue Arbeitsplätze schafft und Innovation fördert. Hast Du Dir schon einmal angeschaut, wie Unternehmen von internationaler Zusammenarbeit profitieren?“

Hier nutzt Du Fakten und lenkst den Fokus auf wirtschaftliche Zusammenhänge, anstatt nur emotional zu reagieren.

Beispiel 3: „Das politische Establishment hat uns im Stich gelassen.“

Antwort:

„Das Gefühl, im Stich gelassen zu werden, ist nachvollziehbar. Aber anstatt den gesamten Staat zu verurteilen, könnten wir gemeinsam überlegen, wie wir aktiv Verbesserungen bewirken können. Was wäre Deine Idee für eine konstruktive Veränderung?“

Mit dieser Antwort zeigst Du Verständnis und bietest gleichzeitig eine konstruktive Perspektive an.

Beispiel 4: „Einfachheit ist besser als komplizierte Lösungen.“

Antwort:

„Manchmal erscheinen einfache Lösungen verlockend, aber die Realität ist oft vielschichtiger. Denk doch mal an Deine Lieblingspizza – sie besteht aus mehreren Zutaten, die zusammen den perfekten Geschmack ergeben. Komplexe Probleme brauchen komplexe Antworten.“

Diese Analogie macht den Punkt greifbar und unterstreicht, dass Vielschichtigkeit oft der Schlüssel zur Wahrheit ist.

Beispiel 5: „Wir müssen unsere Grenzen schützen.“

Antwort:

„Grenzen können uns schützen, aber sie können auch öffnen – Türen zu neuen Ideen und Perspektiven. Wie wäre es, wenn wir statt Mauern Brücken bauen? Wo siehst Du die Vorteile offener Austauschmöglichkeiten?“

Diese Antwort lädt zur Reflexion ein und eröffnet den Raum für einen Dialog, der über einfache Slogans hinausgeht.

Wann lohnt sich eine Diskussion – und wann sollte man sie abbrechen?

Nicht jede Diskussion ist es wert, geführt zu werden. Manchmal kann es klüger sein, sich zurückzuziehen, bevor die Lage eskaliert. Aber wie entscheidest Du, wann Du weitermachen solltest und wann nicht?

Zeichen, dass Du weitermachen solltest:

- Bereitschaft zum Dialog: Wenn Dein Gegenüber grundsätzlich an einem Austausch interessiert ist und auch bereit scheint, Fakten anzuhören, dann lohnt sich der Dialog.

- Offene Fragen: Wenn Fragen gestellt werden und die Diskussion in Richtung einer sachlichen Auseinandersetzung geht, bist Du auf einem guten Weg.

- Respektvolle Gesprächsatmosphäre: Respekt ist die Basis jeder Diskussion. Wenn Du merkst, dass der Respekt auch bei hitzigen Debatten erhalten bleibt, ist es sinnvoll, weiter zu diskutieren.

Zeichen, dass Du besser auf Abstand gehst:

- Sturheit und Ideologie: Wenn die Person von vornherein nicht bereit ist, auch nur eine andere Sichtweise zuzulassen, wird die Diskussion schnell zu einem Frustspeicher.

- Persönliche Angriffe: Sobald die Debatte in persönliche Angriffe abgleitet, verliert sie ihren konstruktiven Charakter.

- Zeit und Energie: Manchmal ist es einfach nicht wert, Energie in eine Debatte zu investieren, die zu nichts führt. Überlege Dir, ob es für Dich emotional und mental belastend ist.

Ein gutes Beispiel: Du bist auf einer Party und jemand fängt an, pauschale Vorwürfe zu äußern, die jeden in eine Schublade stecken. Hier hilft es oft, höflich aber bestimmt zu sagen: „Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter, weil wir unterschiedliche Ansichten haben. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln.“ So zeigst Du, dass Du Deine Zeit und Energie wertschätzt und nicht in sinnlose Diskussionen investierst.

Es ist auch völlig in Ordnung, sich bewusst für einen Dialog zu entscheiden – oder eben bewusst darauf zu verzichten. Es geht nicht darum, immer der Erste zu sein, der widerspricht, sondern darum, in welchen Momenten ein konstruktiver Austausch wirklich möglich ist.

Praktische Tipps für den Alltag

Um das Gelernte im Alltag anwenden zu können, hier noch einige zusätzliche Tipps:

- Selbstreflexion: Frage Dich selbst, warum Du in bestimmten Situationen emotional reagierst. Verstehe Deine eigenen Trigger, bevor Du andere kritisierst.

- Vorbereitung: Lies Dich in Themen ein, die häufig als Diskussionspunkte genutzt werden. Wissen gibt Dir Selbstvertrauen.

- Netzwerke: Suche den Austausch mit Gleichgesinnten, die ebenfalls für einen respektvollen Dialog stehen. Gemeinsam seid Ihr stärker.

- Mentale Pausen: Gönn Dir bewusst Pausen, um Dich von hitzigen Diskussionen zu erholen. Nicht jede Debatte ist es wert, bis zum Ende geführt zu werden.

- Konstruktiver Umgang: Wenn Du merkst, dass die Diskussion in eine destruktive Richtung geht, versuche, sie auf eine konstruktive Ebene zurückzuführen – oder ziehe Dich zurück, um später ruhiger zu reflektieren.

Emotionale Anziehungskraft und persönlicher Bezug

Rechtspopulistische Aussagen zielen oft darauf ab, uns emotional zu berühren. Vielleicht kennst Du das Gefühl, wenn ein Satz Dich tief trifft, weil er Deine eigenen Sorgen oder Ängste widerspiegelt. Doch genau hier liegt Deine Chance: Nutze diese Emotionen, um Deine Argumente mit Empathie zu verknüpfen. Erinnere Dich daran, dass hinter jeder Aussage auch ein Mensch steht – und Du hast die Macht, den Dialog in eine positive Richtung zu lenken.

Denk an eine Situation, in der Du Dich missverstanden oder ausgegrenzt gefühlt hast. Diese Erfahrungen machen Dich verständnisvoll und authentisch. Wenn Du nun in einer hitzigen Diskussion Deine eigenen Gefühle einbringst und erklärst, wie wichtig es ist, respektvoll miteinander umzugehen, schaffst Du einen Raum, in dem auch Dein Gegenüber vielleicht seine eigene Haltung hinterfragen kann. Es ist wie bei einem guten Gespräch unter Freunden – manchmal braucht es nur einen Moment des ehrlichen Austauschs, um Missverständnisse zu klären.

Konflikte und Einwände – Wie Du sie souverän entkräftest

Du fragst Dich sicher: „Was mache ich, wenn mein Gegenüber einfach nicht zuhören will?“ Hier ist es wichtig, sich nicht provozieren zu lassen. Oftmals steckt hinter einem harten Wort auch Unsicherheit oder ein Bedürfnis, sich zu behaupten. Kontere nicht mit gleicher Münze, sondern bleibe sachlich und ruhig.

Ein bewährter Trick ist es, auf einen Konflikt einzugehen, ohne ihn zu verstärken. Sage zum Beispiel: „Ich verstehe, dass Du verärgert bist. Lass uns gemeinsam anschauen, was die Fakten sagen.“ Solche Formulierungen wirken deeskalierend und öffnen den Weg für einen echten Dialog. Dabei ist es hilfreich, sich an konkrete Beispiele und Daten zu erinnern, die Deine Argumente untermauern.

Auch der Einsatz von Analogien kann Wunder wirken: Stelle Dir vor, Du bist in einem Labyrinth aus Meinungen und falschen Informationen gefangen. Mit klugen Fragen und fundiertem Wissen baust Du einen Weg heraus – einen Pfad, der Dich zu mehr Klarheit führt. Diese bildliche Vorstellung hilft nicht nur Dir, sondern kann auch Deinem Gegenüber den Blick für die Komplexität der Realität öffnen.

Schlagfertigkeit als erlernbare Fähigkeit

Vielleicht denkst Du: „Schlagfertigkeit habe ich nicht, ich reagiere immer zu spät.“ Aber gute Nachrichten – Schlagfertigkeit kann man lernen! Es geht darum, sich selbst zu vertrauen und auch in stressigen Momenten den richtigen Ton zu treffen. Wie bei einem Sporttraining brauchst Du regelmäßiges Üben, um Deine Technik zu verbessern.

Ein Tipp: Übe mit Freunden, indem Ihr typische Situationen nachspielt. So kannst Du in einem sicheren Rahmen verschiedene Strategien ausprobieren und herausfinden, welche am besten zu Dir passt. Schon nach ein paar Übungseinheiten wirst Du feststellen, dass es Dir leichter fällt, in der Realität spontan und souverän zu reagieren.

Denk daran: Es geht nicht darum, den anderen zu „besiegen“, sondern um einen respektvollen Austausch. Schlagfertigkeit bedeutet, Deine eigenen Ansichten klar und bestimmt zu vertreten, ohne dabei den Dialog zu zerstören. Mit jedem Gespräch wirst Du sicherer – und wer weiß, vielleicht inspirierst Du auch andere dazu, sachlicher und empathischer zu diskutieren.

Der praktische Nutzen im Alltag

Was nützt all das Wissen, wenn Du es nicht im Alltag anwenden kannst? Überlege Dir, wie oft Du bereits in Situationen warst, in denen Du Dich hätte besser behaupten können. Vielleicht im Studium, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Mit den hier vermittelten Strategien bist Du bestens gerüstet, um Deine Meinung klar zu kommunizieren und gleichzeitig ein respektvolles Miteinander zu fördern.

Ein praktisches Beispiel: Du bist auf einer öffentlichen Veranstaltung und hörst jemanden, der pauschale Vorurteile äußert. Anstatt sofort in eine hitzige Diskussion einzusteigen, stellst Du ruhig die Frage: „Wie kommst Du zu dieser Schlussfolgerung?“ Oft reicht diese einfache Frage, um den Gesprächspartner innehalten zu lassen und die eigene Meinung zu reflektieren. Es kann der erste Schritt sein, um festgefahrene Denkmuster aufzubrechen.

Zusammenfassung und Fazit

Schlagfertig auf rechtspopulistische Aussagen zu reagieren, ist keine Frage von angeborenem Talent, sondern eine erlernbare Fähigkeit. Es geht darum, die psychologischen Hintergründe zu verstehen, Ruhe zu bewahren, fundierte Fakten zu nutzen und letztlich mit Werten zu argumentieren, die über einfache Parolen hinausgehen. Mit gezielten Strategien wie Nachfragen, Ironie und Perspektivwechsel kannst Du sogar die starrsten Stammtischparolen entkräften.

Nicht jede Diskussion ist es wert, geführt zu werden – manchmal ist es klüger, sich zurückzuziehen und die eigene Energie zu schonen. Wichtig ist, dass Du Dir bewusst machst, dass es immer auch um den Dialog geht: Ein Gespräch, das auf gegenseitigem Respekt basiert, kann Wunder wirken.

Mit den hier vermittelten Techniken und Beispielen bist Du bestens gerüstet, um in hitzigen Debatten einen kühlen Kopf zu bewahren und Deine Argumente souverän zu präsentieren. Schlagfertigkeit ist dabei weniger ein Angriff, sondern vielmehr der Ausdruck Deiner inneren Stärke und Deines Engagements für eine offene und faire Diskussion.

Abschließende Gedanken

Letztlich liegt der Schlüssel in Dir selbst: Mit Selbstbewusstsein, fundiertem Wissen und einer Portion Humor kannst Du nicht nur Deine Meinung vertreten, sondern auch einen Beitrag zu einem respektvolleren Miteinander leisten. In einer Welt, in der Extrempositionen oft die Schlagzeilen dominieren, bist Du derjenige, der mit klarem Kopf und offenem Herzen den Unterschied machen kann. Lass Dich nicht entmutigen – jede Diskussion ist eine Chance, gemeinsam zu lernen und zu wachsen.

Erinnere Dich: Es geht nicht darum, den anderen zu belehren oder zu übertrumpfen, sondern darum, eine Brücke zu bauen zwischen unterschiedlichen Meinungen. Jeder von uns hat das Potenzial, positiv zu beeinflussen – fange bei Dir selbst an und trage dazu bei, dass der öffentliche Diskurs wieder mehr von Respekt, Empathie und Vernunft geprägt ist.

Praktische Tipps auf einen Blick

- Vorbereitung ist das A und O: Informiere Dich regelmäßig über relevante Themen und Fakten.

- Fragen stellen: Nutze offene Fragen, um Diskussionen in eine sachliche Richtung zu lenken.

- Humor und Ironie: Setze sie gezielt ein, um hitzige Gemüter zu beruhigen.

- Selbstreflexion: Lerne Deine eigenen Trigger kennen, um emotionalen Reaktionen vorzubeugen.

- Wertekommunikation: Betone stets, welche Werte Dir wichtig sind und warum.

Mit diesen Ansätzen bist Du in der Lage, auch in schwierigen Situationen nicht nur zu bestehen, sondern Deinen Standpunkt klar und überzeugend zu vertreten. Es geht darum, nicht nur zu reagieren, sondern proaktiv einen Raum zu schaffen, in dem echte, respektvolle Gespräche möglich sind.

Warum Schlagfertigkeit mehr als nur Worte ist

Schlagfertigkeit wird oft als bloßes „Zurückschlagen“ missverstanden – dabei geht es weit darüber hinaus. Es ist die Kunst, mit Bedacht zu reagieren, den eigenen Standpunkt klar zu artikulieren und dabei stets den Blick für das Ganze zu bewahren. Es ist vergleichbar mit einem Tanz: Du musst im richtigen Moment den Rhythmus erkennen, Deine Schritte setzen und dabei stets flexibel bleiben.

Ein gutes Beispiel: Stell Dir vor, Du bist in einem hitzigen Streit und plötzlich entwischt Dir ein kluger Einwurf, der nicht nur die Stimmung auflockert, sondern auch die Debatte in eine konstruktive Richtung lenkt. Das ist nicht nur Glück, sondern das Ergebnis jahrelanger Übung und Selbstreflexion. So kannst auch Du mit der Zeit immer sicherer und authentischer agieren.

Abschließend möchte ich sagen: Jeder hat das Potenzial, schlagfertig zu sein. Es geht nicht darum, immer perfekt zu antworten, sondern darum, im richtigen Moment authentisch und respektvoll zu bleiben. Nutze jede Diskussion als Chance, zu lernen und zu wachsen – und vergiss nie, dass wahre Stärke oft in der Ruhe und Besonnenheit liegt.

Fazit

Zusammengefasst zeigt sich: Gegen rechtspopulistische Aussagen kontern zu können, ist eine Fähigkeit, die Du erlernen und trainieren kannst. Es ist eine Kombination aus emotionaler Intelligenz, fundiertem Wissen und einem sicheren Auftreten. Indem Du die Psychologie hinter den Argumenten verstehst, ruhig bleibst und Deine Aussagen mit Fakten und Werten untermauerst, bist Du bestens gerüstet, um hitzigen Debatten standzuhalten.

Denke immer daran: Es geht nicht darum, den Streit zu gewinnen, sondern einen Beitrag zu einem respektvollen und konstruktiven Diskurs zu leisten. Jeder Dialog bietet Dir die Chance, nicht nur Deine eigene Meinung zu festigen, sondern auch andere zum Nachdenken anzuregen. Und wer weiß? Vielleicht inspirierst Du jemanden dazu, in Zukunft auch sachlicher und empathischer zu diskutieren.

Mit diesen Strategien und Tipps bist Du bereit, den Herausforderungen im Alltag zu begegnen und selbstbewusst und schlagfertig auf rechtspopulistische Aussagen zu reagieren. Bleibe Dir treu, setze auf Dialog und öffne Dein Herz und Deinen Verstand – so kannst Du dazu beitragen, dass unser gesellschaftlicher Diskurs wieder mehr von Respekt, Offenheit und gegenseitiger Anerkennung geprägt ist.

Zusammenfassend:

- Verstehe die emotionalen und psychologischen Hintergründe rechtspopulistischer Aussagen, um sie besser einordnen zu können.

- Bewahre in hitzigen Diskussionen Ruhe und argumentiere mit gut recherchierten Fakten.

- Nutze Fragen, Ironie und Perspektivwechsel, um Stammtischparolen zu entkräften.

- Setze auf den Austausch von Werten wie Respekt, Menschlichkeit und Toleranz, um eine Brücke zwischen den Standpunkten zu schlagen.

- Lerne, wann es sinnvoll ist, in eine Diskussion einzutreten, und wann es klüger ist, sie abzubrechen, um Deine Energie zu schonen.

Nutze diese Ansätze, um auch in schwierigen Gesprächen Deinen Standpunkt souverän und schlagfertig zu vertreten. Es ist Dein Beitrag zu einem respektvolleren Miteinander – und jeder Schritt in diese Richtung zählt.